Alex Mouchard

Salas y Gómez, calvo peñasco,

salta en la marea del Pacífico de

pronto,

sin una hierba, sin siquiera musgo,

zócalo duro por el sol roído,

del pueblo de los pájaros reposo

en el henchido seno que respira.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

mas yo escalé de frente

aquel peldaño de roca pura.

Las aves, al peligro inocentes, se

apartaban apenas,

estiraban el cuello, se asombraban.

Adelbert von Chamisso – “Salas

y Gómez” (1823)

En parte chorlo, en parte perdiz y en

parte paloma, la agachona chica (Thinocorus

rumicivorus), con su modesto aspecto, fue capaz de fascinar al mismísimo

Charles Darwin durante su viaje por Sudamérica.

Thinocorus

rumicivorus. El macho de lado y a la hembra de frente.

|

Dibujo de E. Bomer (Eschscholtz, 1829-1833)

Sven Nilsson (1830) opinaba que las imágenes del Zoologischer Atlas “dejan mucho que desear en comparación con las

mejores obras de la época: parece demasiado evidente que las figuras están

hechas a partir de animales y aves mal disecados”. |

UN AVE NUEVA PARA LA CIENCIA

A

mediados de enero de 1824 atracó en el puerto de Talcahuano (Chile) la fragata

rusa Predpriatie (“Empresa”) al

mando del capitán Otto Von Kotzebue. Estaba cumpliendo la orden del zar

Alejandro I de realizar una circunnavegación alrededor del mundo con carácter

científico, pero también de protección de la Compañía Ruso Americana que

operaba comercialmente en Alaska, por entonces perteneciente al imperio Ruso.

Este

era el segundo viaje alrededor del mundo realizado por este experimentado

marino y en esta ocasión llevaba a bordo como naturalista al profesor Johann

Friedrich von Eschscholtz (ver recuadro) y como mineralogista a Heinrich Friedrich

Emil Lenz. Eschscholtz ya había participado en el primer viaje de

circunnavegación (1815-1818) de Kotzebue.

Una

vez desembarcados, el capitán y el Dr. Eschscholtz se dirigieron cabalgando a

la nueva ciudad de Concepción para entrevistarse con el presidente Ramón

Saturnino Andrés Freire. Le solicitaron permiso para que los naturalistas

hicieran un viaje a la Cordillera para colectar especímenes. Freire, preocupado

por las últimas operaciones de la guerra de la Independencia, se negó y a

cambio les otorgó una autorización para realizar excursiones bajo vigilancia

por los alrededores de Talcahuano y la bahía de Concepción. Fue así que

hicieron una excursión desde el puerto hasta Penco, sede de la antigua ciudad

de Concepción, destruída por el terremoto de 1751.

“Las montañas que rodean este valle se elevan suavemente hasta una

altura moderada y deleitan la vista por el verdor de los arbustos de los que

están cubiertas. Mientras perseguíamos muchas clases de aves e insectos para

mejorar nuestra colección, los marineros lanzaron una gran red y capturaron una

cantidad de conchas y otros peces con los que abunda el mar en esta zona” (Kotzebue,

1830).

“Después de

la comida, todo el grupo salió a cazar y en el transcurso de unas pocas horas

había matado varios cientos de aves acuáticas de diversas especies. Las

bandadas en las que vuelan a veces son tan numerosas que oscurecen el cielo” (Kotzebue,

1830).

Penco, a principios del s. XVIII

Entre

las aves capturadas, le llamó la atención a Eschscholtz una pequeña ave de

plumaje muy críptico que correteaba por la costa. Comprendió que se trataba de

algo novedoso dentro de los Grallatores (antiguo orden, hoy Charadriiformes,

que incluye chorlos, playeros y gaviotas) ya

que se distinguía por el pico corto y de base gruesa, y por sus dedos

completamente libres, sin membranas (Eschscholtz, 1829-1833). La ubicó en un

nuevo género: Thinocorus, “alondra de

las playas”, del griego this, thinos:

montón de arena, médano, playa, y korys,

la alondra (Alauda arvensis). En efecto, estas agachonas se asemejan a las

alondras por tener dorso y pecho aperdizados y el vientre blanco, además

frecuentan como ellas estepas semidesérticas (Mouchard, 2019).

Titian

Peale , coincidía con esta comparación: “Su vuelo es rápido y esquivo. En

tierra, tienen un aspecto muy parecido al de las alondras pardas o los

gorriones”

(Cassin, 1858).

Por

otra parte, Eschscholtz (1829-1833) agregaba: “La tierra natal de esta ave

es Chile, donde se la ha encontrado en las tierras bajas arenosas y con

vegetación cerca de la costa del mar en la Bahía de Concepción. Su canto es

similar al del chorlito común. En su

estómago se encontraron semillas de un Polygonum

y un Rumex.” Por eso le

aplicó el nombre específico rumicivorus,

“comedor de romaza”, del latín rumex:

romaza, y voro: devorar, comer. Rumex es un género cosmopolita de

hierbas poligonáceas con alrededor de cien especies, alguna de las cuales se

encontraba en esa playa de Chile.

Tinochore d’Eschscholtz

|

Dibujo de Prêtre (Lesson, 1830-1832) |

DARWIN

Y LA AGACHONA CHICA

Una

década después, el famoso naturalista Charles Darwin, envió una carta a su

amigo y profesor de botánica, John

Stevens Henslow, escrita desde las cercanías de Montevideo el 24 de

noviembre de 1832. Decía: “Hay un pobre ejemplar de ave, que a mis ojos no

ornitológicos, parece ser una feliz mezcla de paloma, alondra y becasina. El

propio Sr. Mac Leay nunca imaginó una criatura tan intermedia. Supongo que

resultará ser algún ave bien conocida, aunque me ha desconcertado bastante” (Darwin,

1832).

Se

refería a la agachona chica y al entomólogo William Sharp Mac Leay, creador de

un extravagante sistema de clasificación zoológica, denominado quinarianismo.

Durante

su segunda estadía en Maldonado (Uruguay), en mayo/junio de 1833, Darwin logró cazar una de estas aves a las

que denominó provisoriamente Scolopax-Perdrix.

Más tarde, el 7 de septiembre de 1835, cuando el Beagle partió de Lima,

escribió una reseña sobre la especie (Barlow, 1963):

“Esta ave se

encuentra en todo el sur de Sudamérica, dondequiera que haya llanuras estériles

áridas o pastizales abiertos y secos. En Maldonado, en la costa norte del

Plata, no es infrecuente; pero en las grandes llanuras, cerca de Sierra

Ventana, es abundante. La vimos en las llanuras interiores de la Patagonia

meridional en Santa Cruz en Latitud 50°. En el lado occidental de las

Cordilleras, en la parte más austral, donde cesan los bosques y comienza el

campo abierto, en Concepción, encontramos esta ave. Se encuentra en todo Chile;

y en Copiapó, frecuenta los lugares más desolados, donde difícilmente pueda

existir otra criatura viviente. En sus hábitos y estructura parece emparentada

con los dos géneros Scolopax y Perdrix. Se las encuentra en parejas o

en pequeñas bandadas de cinco o seis; pero en las grandes llanuras cerca de [la

Sierra de la] Ventana, vi hasta 30 y 40 en una bandada. Cuando se les acerca,

se acuclillan cerca del suelo y es difícil distinguirlas. Cuando se alimentan,

caminan bastante lentamente, con las patas bien abiertas, como las codornices.

Se espolvorean en los caminos o en lugares arenosos”.

“Frecuentan

lugares particulares (secos) y día tras día se las puede encontrar allí.

Observé este hecho tanto en Maldonado como en Chile. Por sus hábitos de

acuclillarse, a menudo se elevan inesperadamente cerca de una persona. Cuando

una pareja está junta, se puede disparar a uno sin que el otro se levante. Toda

la bandada siempre se eleva junta y cada ave emite un chillido como una

becasina. Debido a sus largas escapulares, cuando están en vuelo, vuelan como

becasinas. De ahí que todos los cazadores del Beagle las llamaran «becasinas de

pico corto». Una vez que están en vuelo, la bandada generalmente vuela a cierta

distancia, con un vuelo alto e irregular. Ocasionalmente las he visto

remontarse, como una bandada de perdices”.

“En Maldonado

abrí los estómagos de muchos ejemplares y no encontré nada más que materia

vegetal; ésta consistía principalmente de trozos de una hierba gruesa como un

junco; trozos de hojas de alguna otra planta y granos de cuarzo. El contenido

de los intestinos y las heces son de un color verde muy brillante. En otra

época del año y en otro lugar, encontré el buche lleno de pequeñas semillas y

una sola hormiga. Las aves (a las que abrí) eran excesivamente gordas y con un

fuerte olor desagradable a salvajina. Sin embargo, se dice que son excelentes

para comer. Los perros pointer las señalan. En las llanuras al sur del Plata,

me dijeron que hacen sus nidos cerca de las orillas de los lagos y ponen cinco

o seis huevos blancos con manchas rojas. La cubierta de las fosas nasales es

suave. Algunos de los ejemplares tienen una marca negra como una horquilla en

el pecho; creo que estos son los machos. ¿La horquilla negra es como la

herradura roja de la perdiz inglesa? En La Plata los españoles las llaman «avecasina»” (Darwin,

1913).

Darwin,

que no era muy buen ornitólogo, afirmó que durante el viaje del Beagle “sólo he

colectado un ave que me ha interesado mucho” (Steinheimer, 2004). Obviamente,

mientras se iba desarrollando en su mente la idea de las variaciones naturales

de las especies, su mayor interés era saber cómo habrían surgido estas aves que

exteriormente se parecían a otras no emparentadas con ellas.

Y

analizaba:

“En todos

estos aspectos, en la molleja muscular adaptada a la alimentación vegetal, en

el pico arqueado y las fosas nasales carnosas, las patas cortas y en la forma

del pie, el Thinocorus tiene una

estrecha afinidad con las codornices. Pero en cuanto se ve al ave volar, la

opinión cambia: las alas largas y puntiagudas, tan diferentes de las del orden

de las gallináceas, el vuelo alto e irregular y el grito lastimero que emite en

el momento de elevarse, recuerdan a una becasina” (Darwin, 1838).

Con

más bagaje ornitológico, John Gould, le informó que “a este

género [Scolopax], o más bien al de

los playeros [Familia Scolopacidae], se aproxima … por la forma de sus alas, la

longitud de las escapulares, la forma de la cola, que se parece mucho a la del Actitis hypoleucos, y en el color

general del plumaje”

(Darwin, 1838).

Más

adelante, ya bien establecida su teoría de la evolución, así opinaba Darwin del

ave que tanto lo había preocupado:

“El Thinocorus está estrechamente

relacionado con otras aves sudamericanas. Dos especies del género Attagis [la agachona grande y la

patagónica] son en casi todos los aspectos como los tarmiganes [Lagopus] en sus hábitos: una vive en

Tierra del Fuego, por encima del límite de las tierras boscosas, y la otra

justo debajo de la línea de nieve en la Cordillera de Chile central ... Esta

pequeña familia de aves es una de las que, por sus variadas relaciones con otras

familias, aunque en la actualidad sólo ofrece dificultades al naturalista

sistemático, en última instancia puede ayudar a revelar el gran esquema común a

las épocas presentes y pasadas, sobre el cual se han creado los seres

organizados”

(Darwin, 1913).

The Seed Snipe. Thinocorus rumicivorus

|

Dibujo de Roland Green

(Astley, 1913) |

AGACHONAS EN PATAGONIA

William

Hudson, gran observador del comportamiento de los animales, relataba: “Al posarse,

la agachona común deja caer su cuerpo directamente al suelo y se posa contra

éste como un atajacaminos; al elevarse, se aleja de repente con un vuelo

salvaje y apresurado y el agudo grito de alarma de una becasina. Se alimenta

exclusivamente de vegetales. He abierto las mollejas de muchas decenas para

asegurarme de que nunca comen insectos, y no he encontrado nada en ellas

excepto semillas (generalmente semillas de trébol) y brotes tiernos y hojas

mezcladas con diminutas partículas de grava. Estas aves habitan la Patagonia,

migrando al norte a las pampas en invierno, donde llegan en abril. Por lo

general, van en bandadas de unos cuarenta o cincuenta individuos y vuelan

rápidamente, manteniéndose muy cerca unos de otros. Sin embargo, en el suelo,

siempre están muy dispersos y son tan reacios a elevarse que permiten que una

persona camine o cabalgue a través de la bandada sin levantar vuelo, y cada ave

se desliza hasta un pequeño hueco en la superficie o detrás de una mata de

hierba para escapar a la observación” (Sclater & Hudson, 1889).

En

el oeste de Rio Negro la agachona chica es residente estival y es posible

observar sus cortejos y nidos:

“A diferencia

de su pariente mayor, [la agachona de collar] T. orbignyanus, no frecuenta quebradas rocosas y arroyos, sino que

se encuentra en llanuras pedregosas y valles arenosos. Es muy mansa y nada

desconfiada, nunca busca escapar volando, a menos que casi se la pise, y

entonces vuela sólo una corta distancia, y sigue comiendo. Su alimento consiste

enteramente de materia vegetal; casi todos las aves que cacé tenían los picos

cubiertos de alguna sustancia pegajosa y el buche frecuentemente lleno de semillas”.

“Su llamada

de vuelo es un sonido característico en los mallines desde agosto a diciembre

... El ave asciende gradualmente una corta distancia en el aire y luego

desciende lentamente con las alas extendidas, emitiendo durante la primera

parte del descenso unas pocas notas dulces y burbujeantes. Este despliegue lo

realiza ocasionalmente en noches de luna llena”.

“El nido es

simplemente un hueco rascado en la arena cerca de alguna hierba de no más de 8

cm de alto ... La hembra pasa un tiempo considerable fuera del nido, ocupada no

solo en cubrir cuidadosamente los huevos con pequeñas ramitas y trozos de pasto

seco, sino que además llena el espacio entre los huevos con el mismo material,

de modo que aun conociendo la posición exacta del nido, era imposible notar

algo, ya que la parte superior de esta cubierta se confundía totalmente con el

suelo”

(Peters, 1923).

En

un paisaje similar Alexander Wetmore nos decía:

“En Zapala, Neuquén, el 8 y 9 de

diciembre, me encontré con la agachona chica en sus zonas de cría en las

laderas de un valle abierto, muy pastoreadas, en el que había un pequeño arroyo

y ocasionalmente pequeños rezumaderos o manantiales. Cuando llegué de repente a

la cima de un alto barranco sobre el pequeño arroyo que drenaba el valle, un

polluelo a medio crecer, que reconocí al instante como una agachona, salió

corriendo con las alas abiertas y chillando bajo ... La madre se levantó a sólo

unos pocos centímetros de distancia. Más adelante en el valle, los adultos eran

bastante comunes, aunque eran ariscos ... El lugar tenía un suelo alcalino que

mantenía escaso pasto en el cual había dispersos montículos de unos pocos

centímetros de altura. Los machos de agachona descansaban tranquilamente en las

cimas de estos, pareciendo a la distancia alguna rara alondra o gorrión. Cuando

me acerqué, huyeron rápidamente o se agacharon y se escondieron. Cuando se les

hacía levantar vuelo de repente, se elevaban con rapidez y se alejaban con

rápidos zigzags, emitiendo un grito bajo y áspero. Las marcas de sus alas y su

aspecto en esos momentos tenían un parecido sorprendente con los de una pequeña

becasina o playero. Los machos, cuando estaban en reposo, emitían

ocasionalmente un silbido lastimero con la garganta ligeramente dilatada y

palpitante. Para escapar de la persecución, corrían rápidamente, con la cabeza

ligeramente hacia delante como un chorlito, y cuando se alejaban de mi camino

se agachaban con la cabeza y el cuello extendidos en el suelo. Cuando no se

alarmaban, caminaban lentamente, con pasos cortos, a menudo cabeceando como una

paloma. De vez en cuando, los machos se lanzaban hacia lo alto para dar vueltas

sobre el valle. A su regreso, desplegaban las alas y descendían rápidamente,

deteniendo su descenso cada pocos metros de modo que bajaban en una serie de «pasos».

La actuación iba acompañada de una curiosa nota doble como risas” (Wetmore,

1926).

El

ornitólogo Henry Durnford encontró su nido y pichones en el valle del río

Chubut: “El

nido es una ligera depresión en el suelo, a veces revestida con unas cuantas

briznas de hierba; y antes de abandonarlo, el pájaro adulto cubre los huevos

con pequeños palitos. Los huevos son de color gris pálido, muy densamente

moteados con manchas de color chocolate claro y oscuro; tienen un aspecto

pulido. El polluelo está finamente moteado por todas partes de marrón claro y

oscuro”

(Durnford, 1878).

En

Tierra del Fuego, Robert Crawshay encontró que “esta ave es bastante común y

se la encuentra en parejas aquí y allá. Su hábitat habitual es el terreno

abierto, a baja altura, en lugares donde la hierba es corta y delicada. Se

eleva como una alondra, con un gorjeo, se aleja de manera errática por una

corta distancia, quizás 25 metros, y sin ningún intento de ocultarse, vuelve a

alimentarse o permanece inmóvil, indiferente a la presencia de alguien … quedaban alimentándose despreocupadamente a 35

metros de mí, con mi caballo pateando, moviéndose y resoplando con impaciencia” (Crawshay,

1907).

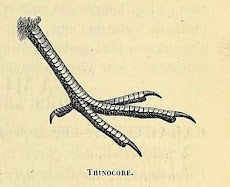

Cabeza

y pata de Thinocorus rumicivorus. (Le

Maout, 1853)

AGACHONAS

EN INVIERNO

“Durante su

estancia invernal en las pampas, la bandada siempre elige como lugar de

alimentación un trozo de tierra arcillosa blancuzca, con escasa vegetación

seca; y allí, cuando estas aves se agazapan inmóviles en el suelo, al que su

plumaje gris se asemeja tanto en color, es muy difícil detectarlas. Si una

persona se detiene cerca o en medio de la bandada, las aves delatan su

presencia respondiéndose unas a otras con una variedad de notas extrañas,

parecidas al arrullo de las palomas, fuertes golpeteos huecos en el suelo y

otros sonidos misteriosos, que parecen venir de debajo de la tierra” (Sclater,

& Hudson, 1889).

A

fines de abril, en la laguna de Puán, al oeste de la provincia de Buenos Aires,

los naturalistas de la tristemente célebre expedición a la Patagonia del

general Julio Roca ya encontraban bandadas de agachonas invernando:

“El Thinocorus rumicivorus que casi parece,

por la configuración de su pico y de sus patas, intermedio entre la paloma y la

perdiz, se llalla siempre en sociedades de 5 a 50 individuos, durante la

estación hiemal, particularmente en los lugares donde abundan yuyos

con semillas y una gramilla corta en vez de paja larga. Son animalitos mansos y

confiados, que corren por la alfombra del suelo, completamente con las

costumbres de la paloma. Nos acercamos y el individuo más próximo deja oír un

suave silbido de alarma. Al instante todos los compañeros vecinos se dan por

avisados, agazapándose momentáneamente entre la paja; el primero se levanta

emitiendo un grito particular y toda la bandada le sigue al instante, mostrando

luego en el vuelo su figura particular, completamente parecida a la de los

chorlitos. Generalmente no vuelan lejos; sólo dan unas cuantas vueltas y

descienden otra vez a la playa vecina” (Doering, 1881).

Más

cerca de Buenos Aires, Henry Durnford las encontró “comunes de

mayo a septiembre, y siempre en bandadas. Parece que les gustan tanto los

bañados como los campos secos. Cuando se les molesta, vuelan en círculos,

emitiendo un silbido bajo, y siempre se posan de cara al viento. Me recuerdan a

las bandadas de Calidris arenaria [Calidris alba] cuando permanecen

inmóviles en el suelo”

(Durnford, 1876).

Ernesto

Gibson señalaba que en los pagos de Ajó (Buenos Aires) “esta ave

patagónica nos visita en invierno, llegando alrededor del 20 de marzo y

partiendo a principios de septiembre. Las bandadas varían en tamaño desde media

docena hasta quince o veinte; ocasionalmente incluso se pueden encontrar

parejas separadas. Una curiosa combinación de las características de, digamos,

un tarmigán en miniatura y un pequeño chorlo, la agachona común es muy

interesante en muchos aspectos … recuerdo particularmente, en una ocasión,

cuando había dejado el caballo en un sector de terreno accidentado y caminé por

casualidad por el medio de un grupo. Al detenerme por completo y mirar hacia

abajo, vi un ave anidando un poco más cerca en su refugio o el ojo negro de

otra mirándome de reojo. Mientras tanto, extrañas notas de advertencia y

excitación contenida parecían emanar de la nada y llenar el aire a mi

alrededor; por lo demás, la bandada era completamente indistinguible de su

entorno. El contraste entre la confiada quietud en un momento y el agudo grito

de alarma y el vuelo salvaje, cuando las aves decidieron de repente emprender

el vuelo, fue de lo más sorprendente” (Gibson, 1920).

A

Hermann Burmeister (1858) le resultó simpática la agachona: “Cuando ya

estaba anocheciendo, escuchamos el peculiar canto de un pájaro que aún no

conocíamos; sonaba como «tul-co». Los arrieros llamaban al pájaro «Gaucho» … era el Thinocorus

rumicivorus, que me alegra y que es común en esa zona tan solitaria de toda

la región cordillerana”.

En

la alta montaña de Mendoza, en las vecindades del Aconcagua, el ave es bastante

común e incluso parece criar allí según lo refiere Phillip Gosse: “Estas aves

viven únicamente en terrenos húmedos y pantanosos … a menudo oía al ave volar

en círculos alrededor del campamento (al menos eso me parecía a mí) en mitad de

la noche y emitir un ruido parecido al croar de una rana, sólo que sin las

notas ásperas. Cuando estas aves cantan, es muy difícil determinar dónde están,

aunque quizás estén bastante cerca de uno todo el tiempo. Cerca del lago sobre

[Puente del] Inca, encontré dos pájaros adultos, con tres pequeños, todos

posados en aproximadamente un centímetro de agua” (Fitz Gerald, 1899).

AGACHONAS EN CHILE

“En Chile, la

perdicita se encuentra en los llanos pedregosos, pero también en los prados y

en las colinas. En el verano pasan más al sur y en el invierno se acercan al

norte; entonces se reúnen en bandadas de 40 a 50 individuos para hacer el viaje

en compañía. Una vez que pasó la migración se reparten en pares y sólo se ven

pocos individuos en el mismo punto ... corren ligero, vuelan por distancias

cortas, gritan seguido cuando se elevan, se agachan para esconderse, y se

alimentan de pastos y semillas” (Albert, 1900).

“Anidan entre

las piedras o en el pasto frondoso tapizando una hendidura con pastos sueltos.

La hembra pone de tres a cuatro huevos de color arena con manchitas pálidas y

brunas oscuras. .. Los padres se entregan por completo al cuidado de los

hijuelos"(Albert,

1900).

Ambrose

Lane, que colectó aves para el Museo Británico, halló agachonas en la zona

desértica próxima a Tarapacá (Chile). En esa región se las conocía como “echadero (del verbo

español echarse, estirarse en toda su longitud), por su hábito de tumbarse en

la arena en algún pequeño hueco cuando se acerca un intruso. Una o dos veces,

en las pocas ocasiones en que me encontré con ellos en Tarapacá, nos apeamos y

caminamos hacia donde corrían la última vez que los vimos (aunque nunca pude

ubicarlos con precisión en la arena brillante a la que tanto se parecen), pero

después de caminar con cuidado y mirar de cerca, no pudimos encontrar más

rastros de ellos” (Lane, 1897). Otro nombre que escuchó fue el de “pollo de

mar”, pero este era un nombre genérico que los pobladores daban a

chorlos y otras aves limícolas pequeñas. Observó que “al alzar el vuelo, estas

aves emiten un chillido sibilante, muy parecido al de una becasina. Cuando se

alimentan, emiten sonidos burbujeantes o arrullos, como los que se pueden oír a

las palomas”

(Lane, 1897).

En

ocasión de sus cacerías una de las agachonas quedó herida. “La curé con

una pequeña operación y la guardé en una caja, parcialmente abierta y alambrada

por un lado, para estudiar sus hábitos. Como estaba mudando en ese momento,

cayó en tan mal estado que casi murió, pero al ser liberada de vez en cuando

durante unos diez minutos en un campo se recuperó. Primero la llevé a la playa,

para tratar de descubrir su comida en la arena desnuda; pero aunque la vi

picotear, nunca pude decir exactamente qué picoteaba. En un jardín o campo

comía pasto y varias hierbas con voracidad, pero tenía que vigilarlo con

cuidado porque corría muy rápido y siempre trataba de esconderse aplastándose

en algún hueco. De esta manera casi lo perdí una o dos veces, y a menudo estuve

a punto de pisarlo. Poco a poco lo acostumbré a comer pan y alpiste, pero no lo

hizo hasta después de algún tiempo … lo mantuve durante aproximadamente una

semana en un hoyo en el jardín. Durante este tiempo, generalmente lo traía de

noche y permanecía tranquilo todo el día porque no podía salir, y

afortunadamente no lo robaron; mientras que como tenía un buen lugar para

correr y una abundante provisión de comida, prosperó extraordinariamente bien.

Nunca pareció arisco o asustado, incluso cuando lo enjaularon por primera vez,

aunque constantemente picoteaba y golpeaba con su pico como para salir.

Continuó más o menos con este hábito y nunca se volvió mucho más manso, ni

quiso comer de la mano. Sin embargo, resultó tan interesante y se mantuvo tan

fácil de cuidar que lo llevé conmigo cuando me mudé al sur, y realizó una

cantidad de viajes más maravillosos de lo que jamás hubiera imaginado que le

hubiera tocado a un pájaro. Aunque se las arregló bastante bien en los barcos

de vapor, su posición ocasional en el traqueteante carro tirado por bueyes fue,

me temo, poco envidiable; y, finalmente, me pareció aconsejable llevarlo en una

pequeña caja en mi alforja hasta Río Bueno; pero ni siquiera esto lo afectó, y

continuó prosperando hasta que tontamente lo confié en una jaula con un

espécimen de [caburé] Glaucidium nanum, que parecía demasiado pequeño para ser

peligroso. Pero el caburé se comió la cabeza de la agachona común, tras seis

meses en que lo mantuve a salvo” (Lane, 1897).

Johann Friedrich von Eschscholtz, antes de 1829.

|

Autor desconocido. (Eschscholtz, 1829-1833). |

LA AGACHONA

CHICA Y LAS CULTURAS

Con

su pequeño tamaño y su coloración críptica la agachona chica no ha dejado casi

huellas en las culturas indígenas ni en las criollas. Además su coloración la

asimila a otras aves más conspicuas como los inambúes (martineta copetona,

quiula patagónica). Hay algunas pocas referencias de sus nombres en lenguas

indígenas y son palabras de origen tehuelche, algunas de las cuales han sido

adoptadas por los mapuches (Malvestitti, 2009). Probablemente en la estepa

patagónica la etnia tehuelche es la que tuvo mucho más contacto con esta ave.

Una

de las pocas referencias la encontramos en la zona norte de Chubut, adonde las

agachonas llegan en julio, en pleno invierno, y se cree que su canto anuncia el

buen tiempo (Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, 2023).

Nombres

que se le aplican en distintas regiones:

Chile:

Perdicita o petaquita de la Cordillera, perdigón, echadero.

Argentina:

Agachona chica, chorlo agachón.

Buenos

Aires: Dormilona, gachita.

Córdoba:

Chorlito.

Mendoza:

Gaucho.

Río

Negro: Corralero.

Santa

Cruz: Corralera, porotera.

Mapudungun:

chikok, kotriko, choküm, chikom, tüpok

Tehuelche

(aonek'o ajen): t'ok'e, tepac-tepac.

|

LA

BREVE VIDA DE JOHANN ESCHSCHOLTZ

Vista de Tartu, 1800. Autor desconocido. |

https://www.meisterdrucke.ie/kunstwerke/1000px/Unbekannt_-_View_of_Tartu_1800_-_%28MeisterDrucke-708253%29.jpg |

A

fines del siglo XVIII la ciudad de Derpt o Dorpat (Imperio Ruso), actualmente

Tartu (Estonia), se encontraba en plena reconstrucción tras un gran incendio

que había destruido sus principales edificios, construidos en madera. En ese lugar, rodeado de extensos bosques y

numerosos lagos, nació en 1793 Johann Friedrich Gustav von Eschscholtz. Su

familia de apellido original Escholtz, integraba la comunidad alemana que

había recuperado su prestigio tras los años de dominación sueca. De manera que Johann, seguramente atraído

hacia las ciencias naturales por la geografía del país, pudo estudiar

medicina en la Universidad Imperial, fundada por los suecos en 1632.

Su

profesor de botánica, Karl Friedrich von Ledebour, había explorado los montes

Altai, en el centro de Asia, y probablemente lo habrá estimulado a realizar

viajes de estudio. El caso es que ante la mala salud del profesor, a Johann

le fue ofrecido el puesto de médico y naturalista en un viaje de circunnavegación

a bordo de la nave Rurick, comandada por el capitán Otto von Kotzebue.

Entre 1815 y 1818, realizaron un viaje para buscar un paso entre el Océano

Pacífico y el Atlántico, a través del Ártico. Pasaron por

Brasil, Argentina y Chile, cruzaron el Pacífico hacia Kamchatka, y

de allí a Alaska. Luego fueron a San Francisco, donde permanecieron un mes

explorando los alrededores. Johann, que coleccionaba mayormente

insectos, viajaba con su gran amigo,

el poeta y botánico Adelbert von Chamisso, quien le dedicó el género de

la amapola de California, Eschscholzia

californica, designada como flor estatal en 1890 (Jepson, 1929). Desde allí pasando por Hawái y otras islas

del Pacífico, regresaron a San Petersburgo (Essig, 1931).

A

la vuelta del viaje Johann fue designado en 1822 director del Museo de

Zoología.

Desde

1823 a 1826 Eschscholtz hizo un segundo viaje con Kotzebue, a bordo del buque

Predpriatie. En un recorrido similar al primer viaje llegaron por el Cabo de

Hornos hasta la Bahía de Concepción en Chile, donde capturaron a la agachona

chica. Después navegaron hacia el oeste, visitando la isla Otaheiti, las

islas Navigator, y la isla Otdia. Llegaron a Kamchatka en la primavera de

1824 y de allí cruzaron a Sitka (Alaska) que en esa época formaba parte del

Imperio Ruso y era sede de la Compañía de Comercio Ruso-Americana. Pasaron el

invierno en San Francisco (California) y finalmente retornaron a Rusia,

completando la vuelta al mundo (Eschscholtz, 1829-1833).

En

el viaje se colectaron 28 especies de mamíferos, 165 aves, 33 anfibios, 90

peces y más de 2000 especies de vertebrados, mayormente coleópteros. Kotzebue publicó un relato del viaje que

incluía los trabajos de Chamisso y Eschscholtz. Además éste publicó Zoologischer Atlas (1829-1833),

donde describió “las especies más sobresalientes”, y entre ellas, la agachona

chica.

En

1830 Eschscholtz fue nombrado profesor titular de anatomía y medicina forense

en la Universidad, pero al año siguiente falleció víctima del tifus, a la

temprana edad de 38 años. Sus materiales fueron descriptos mayormente por

otros naturalistas por lo que su nombre quedó relegado en la nomenclatura

zoológica, aunque no en el caso de la agachona. Sus colecciones entomológicas

se conservan en el Museo Zoológico de Moscú, y en los museos

de Tartu y Helsinki (Dolezal, 1959).

|

%20celeste.jpg)

Albert,

Federico. 1900. Contribuciones al estudio de las aves chilenas: (continuación):

familia thynocorythidae. Revista de la Universidad de Chile 106

(ene-jun).

Astley,

Hubert D. 1913. The Seed Snipe. Thinocorus rumicivorus. The Journal of the

Avicultural Society. Third Series.—Vol. IV (11), Sept. 1913.

Barlow, Nora (ed.).

1963. Darwin's ornithological notes. Bulletin of the British Museum (Natural

History). Historical Series Vol. 2, No. 7, pp. 201-278.

Belcher,

Charles F. 1936. Nota sobre la agachona, Thinocorys rumicivorus. El Hornero

6:313-314.

Burmeister,

Hermann. 1858. Geognostische Skizze des Erzgebirges von Uspallata. Zeitschrift

fur Allgemeine Erdkunde, 4.

Cassin, John.

1858. United States Exploring Expedition. During the year 1838, 1839, 1840,

1841, 1842. Mammalogy & Ornithology. Vol. 8. Philadelphia, C. Sherman.

Crawshay, R.

1907. The Birds of Tierra del Fuego. London.

Darwin, C. R.

1832. Letter to J. S. Henslow, 24 November 1832.

https://www.darwinproject.ac.uk/letter/?docId=letters/DCP-LETT-192.xml&query=Darwin

Darwin, C. R.

ed. 1838. Birds. The zoology of the voyage of H.M.S. Beagle. by John Gould.

London: Smith Elder and Co.

Darwin, C. R.

1913. A Naturalist's Voyage Round the World. Journal of Researches into the

Natural History and Geology of the countries visited during the voyage round

the world of H.M.S. Beagle under the command of Captain Fitz Roy. London, John

Murray.

Essig, E.

O. 1931. A History of Entomology. New

York, The Macmillan Company.

Doering,

Adolfo. 1881. Zoologia. Informe Oficial de la Comision Científica agregada al

Estado Mayor General de la Expedicion al Rio Negro (Patagonia), realizada en

los meses de abril, mayo y junio de 1870, bajo las órdenes del General D. Julio

A. Roca. Buenos Aires, Imprenta de Ostwald y Martínez.

Dolezal,

Helmut, "Eschscholtz, Johann Friedrich von" en: Neue Deutsche

Biographie 4 (1959), pp. 650-651 [versión en línea]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd116569514.

html#ndbcontent.

Durnford,

Henry. 1876. Ornithological Notes from the Neighbourhood of Buenos Ayres. The

Ibis 1876:164.

Durnford, H

-1878- Notes on the Birds of Central Patagonia. Ibis 8:289.

Eschscholtz,

Johann Friedrich. 1829-1833. Zoologischer Atlas : enthaltend Abbildungen und

Beschreibungen neuer Thierarten, während des Flottcapitains v. Kotzebue

zweiter Reise um die Welt, auf der russisch-kaiserlichen Kriegsschlupp

Predpriaetië in den Jahren 1823-1826. Heft1 p.2 pl.2. Berlin, G. Reimer.

Fernández

Garay, Ana. 2004. Diccionario

Tehuelche-Español/Español-Tehuelche.

Escuela de Investigación de Estudios Asiáticos, Africanos y Amerindios

(CNWS). Universidad de Leiden, Países Bajos.

Fitz Gerald,

E. A. 1899. The Highest Andes. Methuen & Co.,London.

Fraser,

Louis. 1843. Proceedings of the Zoological Society of London 11:116-

Frézier, Amédée François

.1716. Relation du Voyage de la Mer du Sud aux côtes du Chily et du

Perou, fait pendant les années 1712, 1713 & 1714. Paris.

Gibson,

Ernest. 1920. Further Ornithological

Notes from the Neighbourhood of Cape San Antonio, Province of Buenos Ayres.

Part III. Phoenicopteridae - Rheidae. The Ibis, Eleventh Series, Vol. II, No.

1, January 1920.

https://www.biodiversitylibrary.org.

Jepson,

Willis Linn. 1929. Johann Friederich Eschscholtz. Madroño; a West American

journal of Botany, 1:252.

Kotzebue,

Otto von. 1830. A new Voyage round the World, in the Years 1823, 24, 25, and

26.

Two Volumes. London: Henry Colburn & Richard Bentley.

Lane, Ambrose

A. 1897. Field-Notes on the Birds of Chili. Ibis, Seventh Series, july 1897.

Lesson, René Primevère. 1830-1832. Centurie zoologique, ou, Choix d'animaux

rares, nouveaux ou imparfaitement connus. Bruxelles, F.G. Levrault.

Le Maout, Emmanuel. 1853.

Histoire naturelle des oiseaux : suivant a classification de M. Isidore

Geoffroy-Saint-Hilaire, avec l'indication de leurs moeurs et de leurs rapports

avec les arts, le commerce et l'agriculture. Paris, L. Curmer, 1853

Malvestitti,

Marisa. 2009. Capítulo III - Patagonia -

Argentina Patagónica; en: Sichra, Inge (Ed.) Atlas Sociolingüístico de Pueblos

Indígenas en América Latina. Primera edición. UNICEF y FUNPROEIB Andes.

Ministerio de

Educación de la Provincia del Chubut - Voces : Relatos del Chubut Diverso : Las

señales de las aves en la Cultura Mapuche-Tehuelche / contribuciones de Paulina

Cual ; Ramón Barrera. - 1a ed. - Rawson : Ministerio de Educación de la

Provincia del Chubut. Modalidad Educación Intercultural y Bilingüe , 2023.

Nicoll, M. J.

1908. Three Voyages of a Naturalist, being an Account of many little-known

Islands in three Oceans visited by the "Valhalla". Witherby &

Co., London.

Nilsson,

Sven. 1830. Årsberättelser om nyare zoologiska arbeten och upptäckter: till

Kongl. Vetenskaps-Academien afgifne den 31 mars 1820. Stockholm, P. A. Norstedt

& Söner.

Peters, James

L. 1923. Notes on some Summer Birds of Northern Patagonia. Bulletin of the

Musuem of Comparative Zoology, 45(9): 293.

Sclater, P.

L. & Hudson, W. H. 1889. Argentine Ornithology. Descriptive Catalogue of

the Birds of the Argentine Republic. Volume II. London: H. Porter.

Steinheimer,

Frank D.. 2004. Charles Darwin’s bird collection and ornithological knowledge

during the voyage of H.M.S. ‘‘Beagle’’, 1831–1836. J Ornithol 145: 300–320.

Wetmore,

Alexander. 1926. Observations on the Birds of Argentina, Paraguay,

Uruguay, and Chile. Bulletin 133,

Smithsonian Institution, Washington.

%20celeste.jpg)

.jpg)

%20celeste.jpg)